Scénario 2067 – Berges du Pied-du-Courant

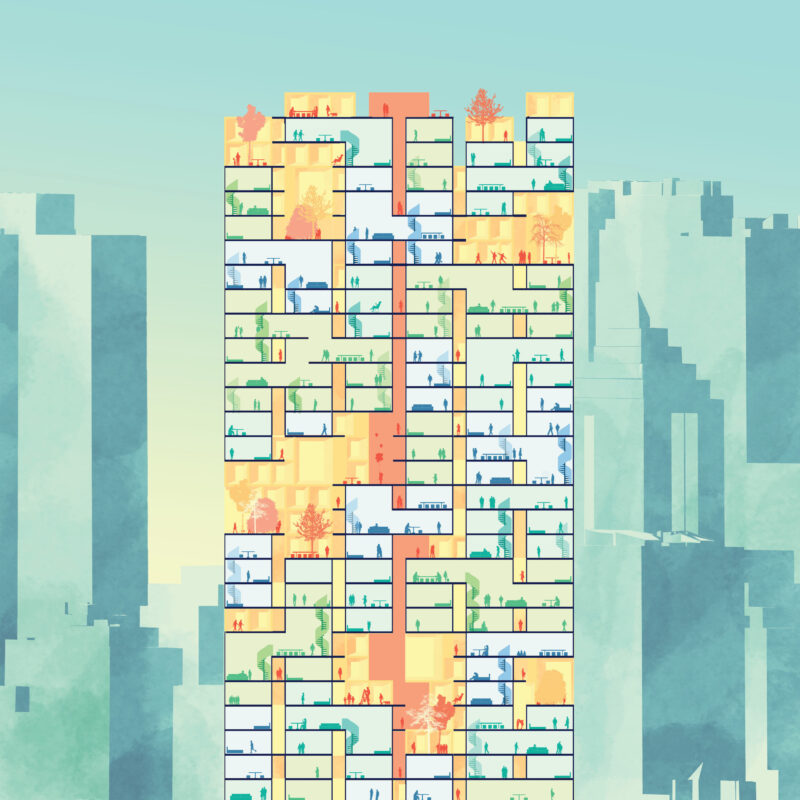

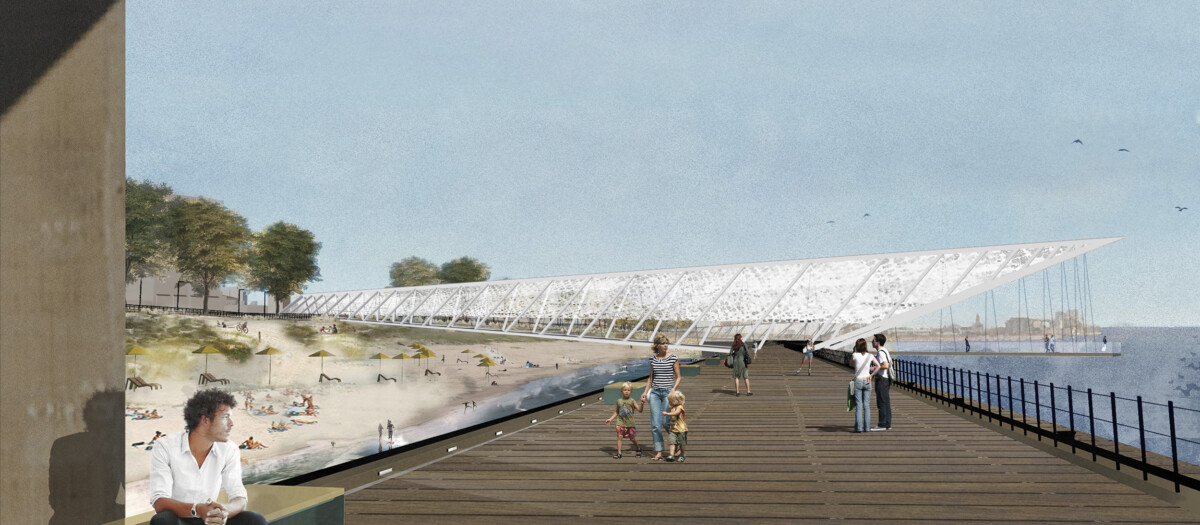

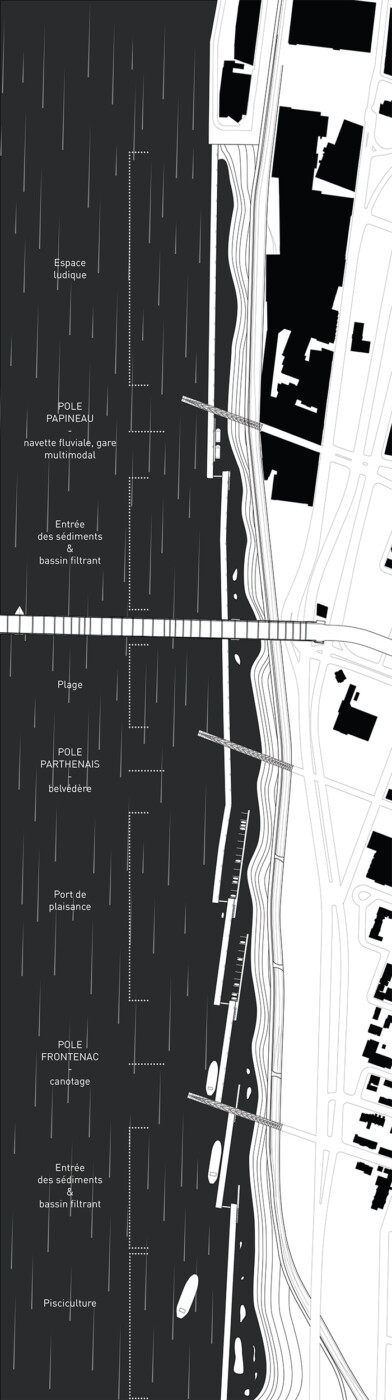

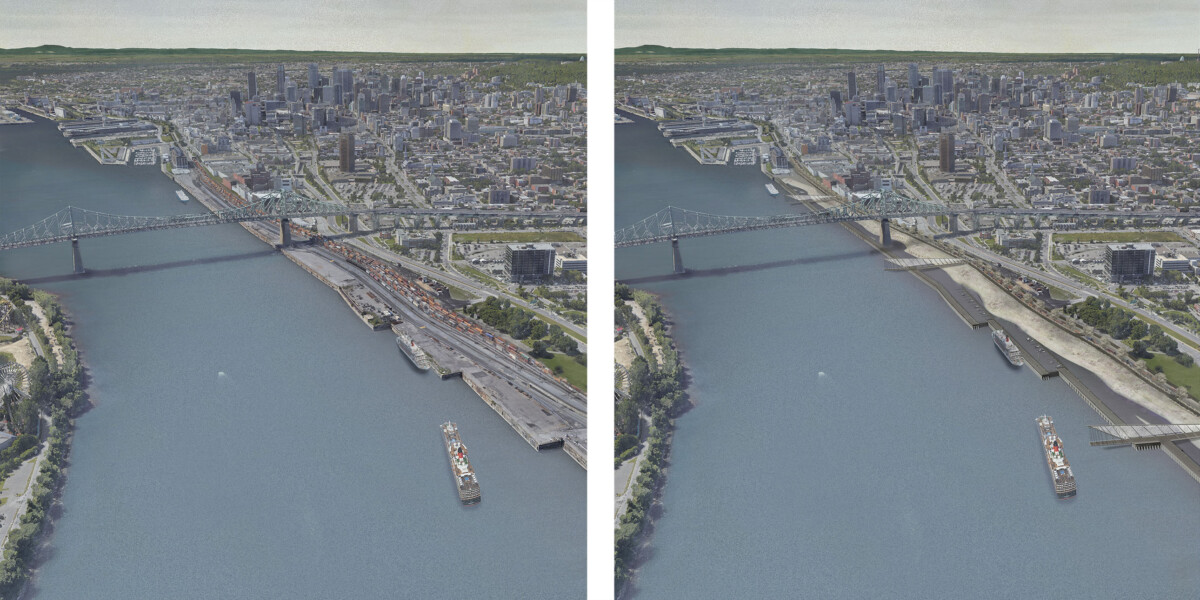

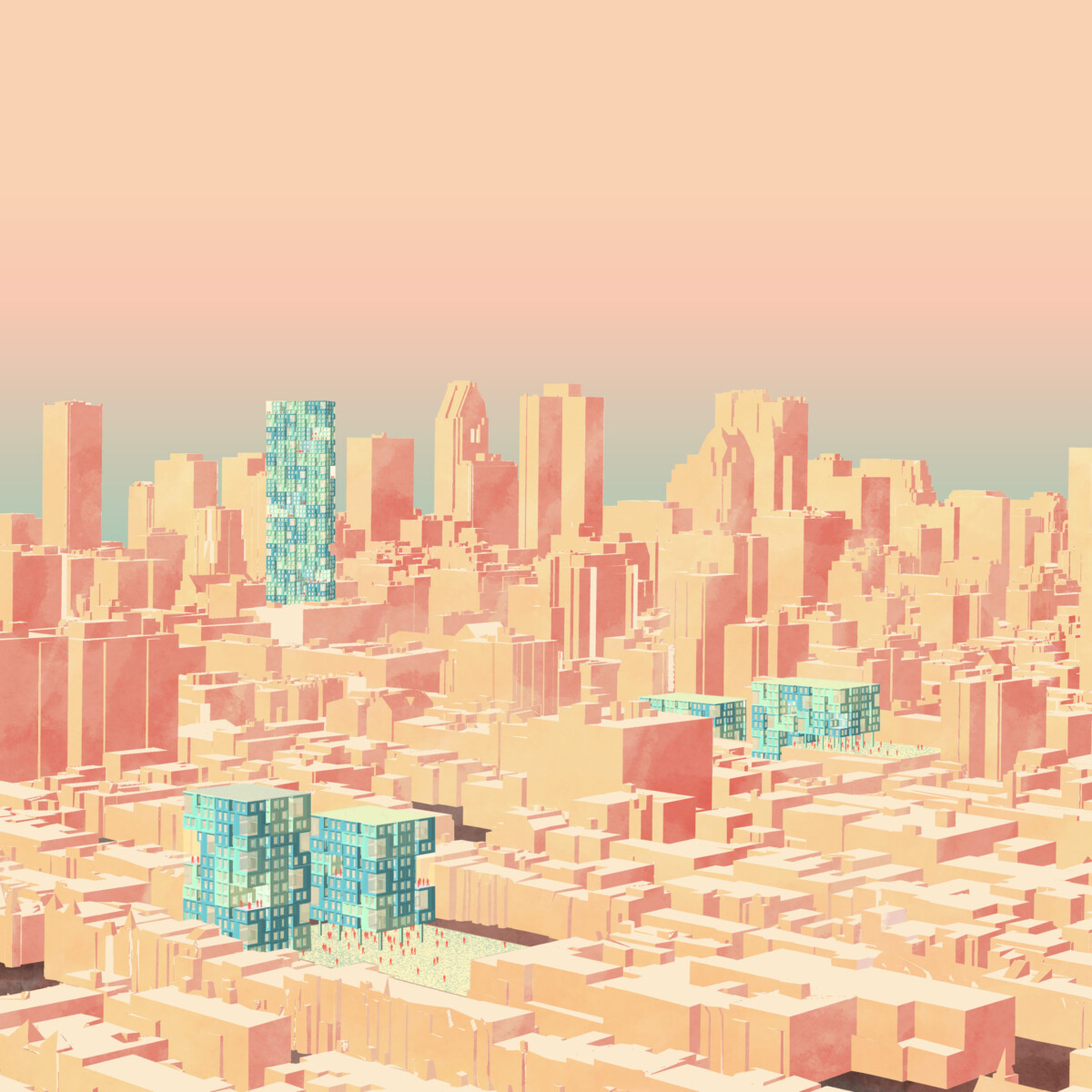

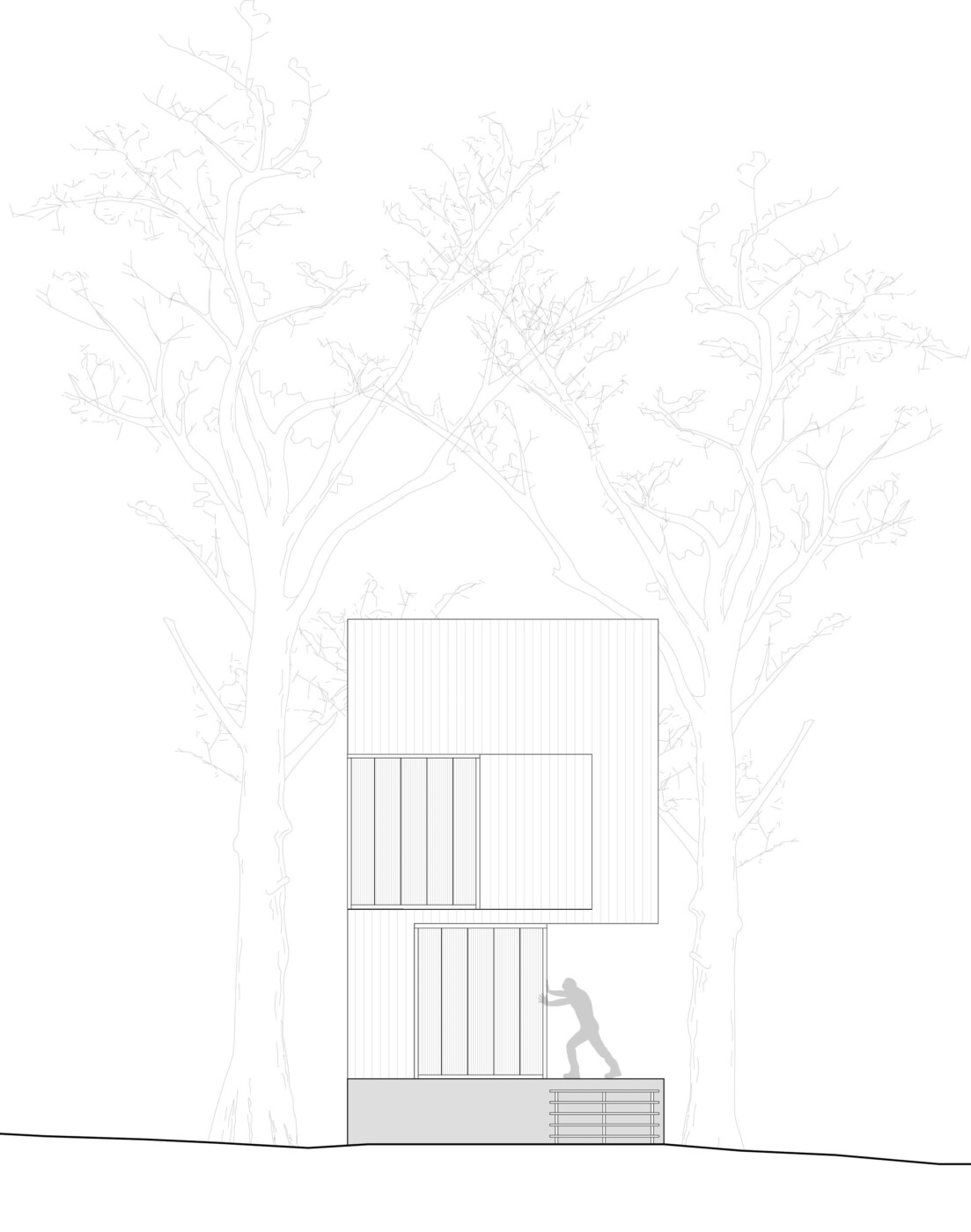

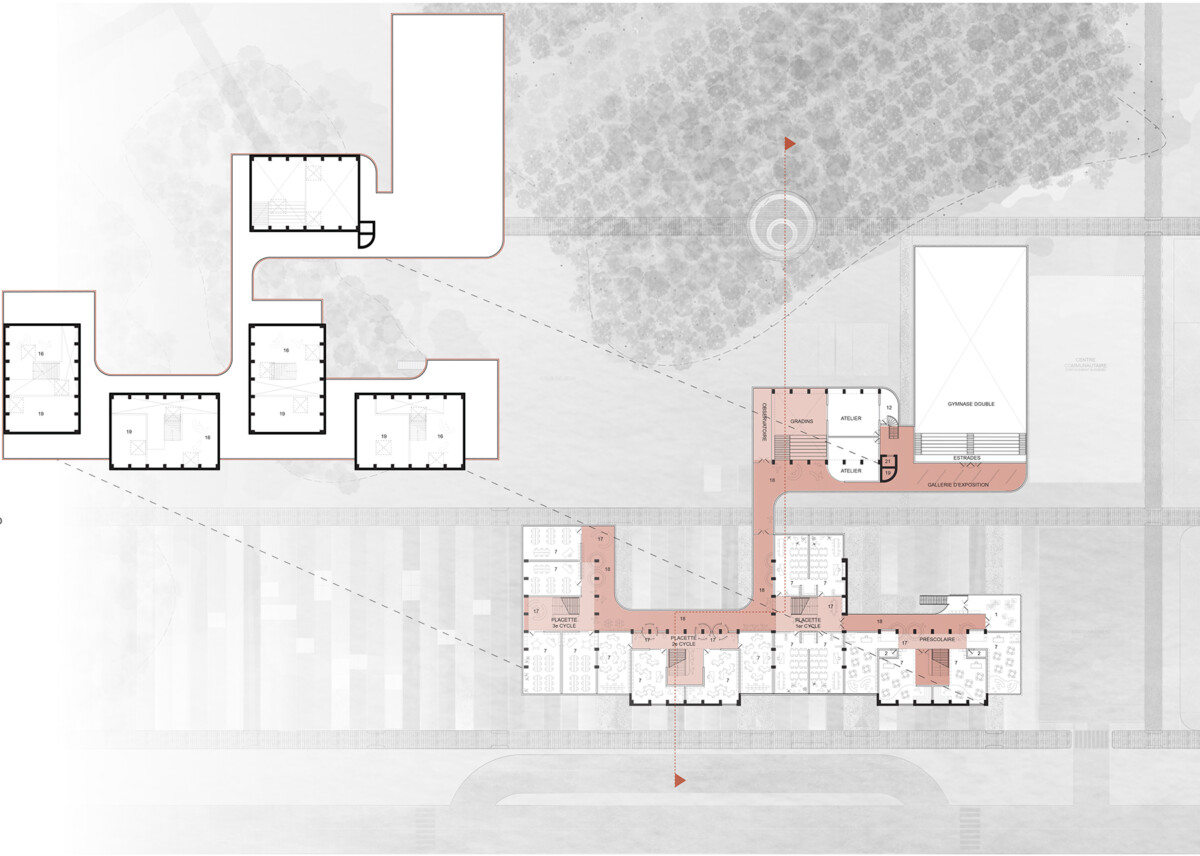

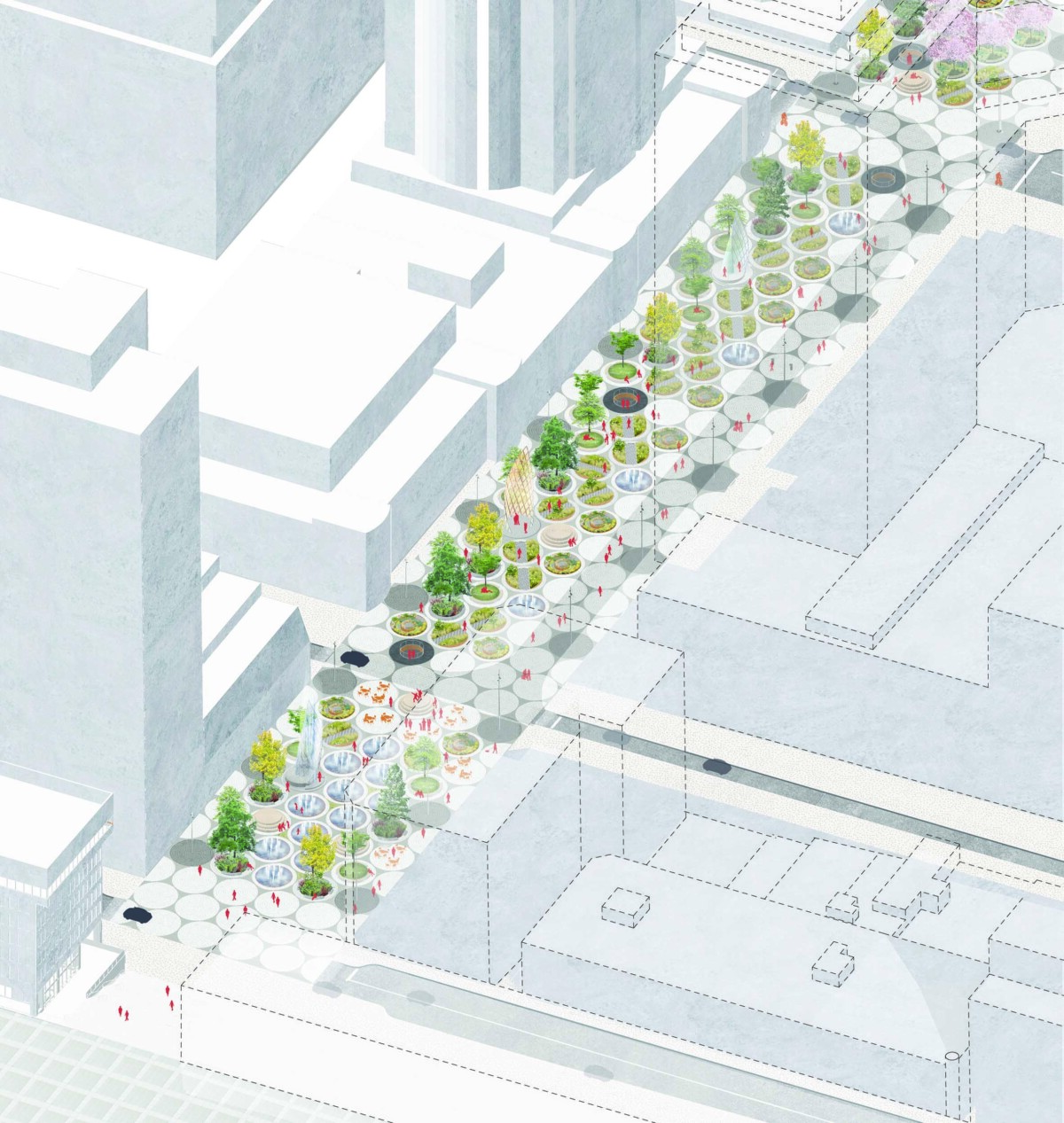

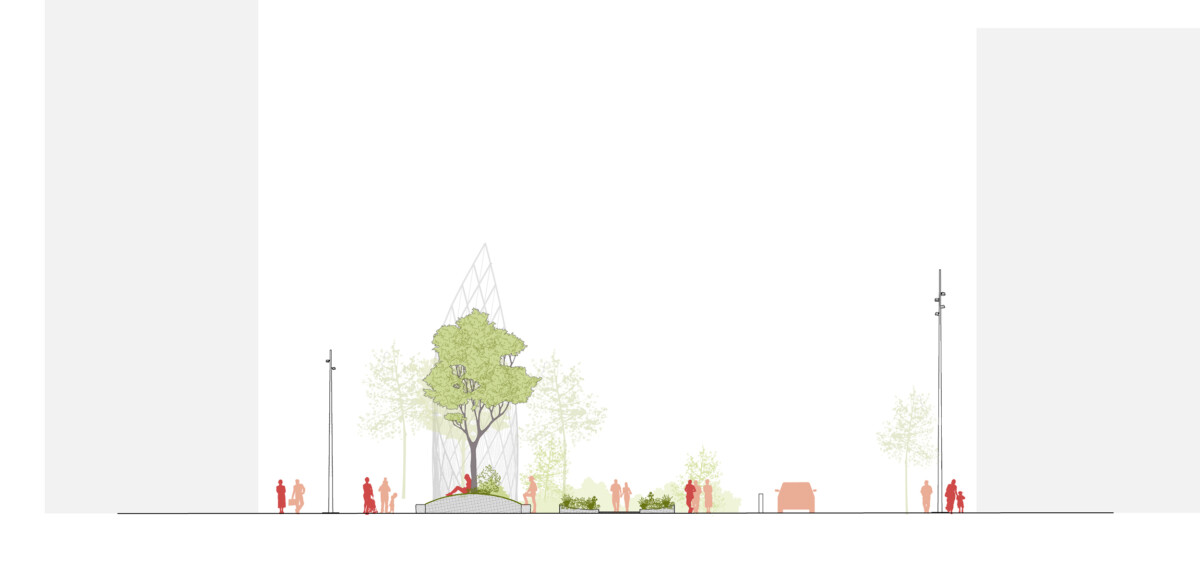

En 2067, des changements majeurs poussent la métropole à revoir le rapport de la ville au fleuve. Au fil des ans, les dernières industries lourdes ont quitté le Vieux Port et le quartier centre-sud, libérant des espace au sol le longs des voies de chemin de fer longeant le Fleuve. La localisation stratégique de l’emprise et l’envergure du réseau ont poussé à la conservation de des voies, notamment pour le transport de passagers. La qualité d’eau du Fleuve est maintenant mieux régulée et la baignade y est maintenant possible à une multitude d’endroits.

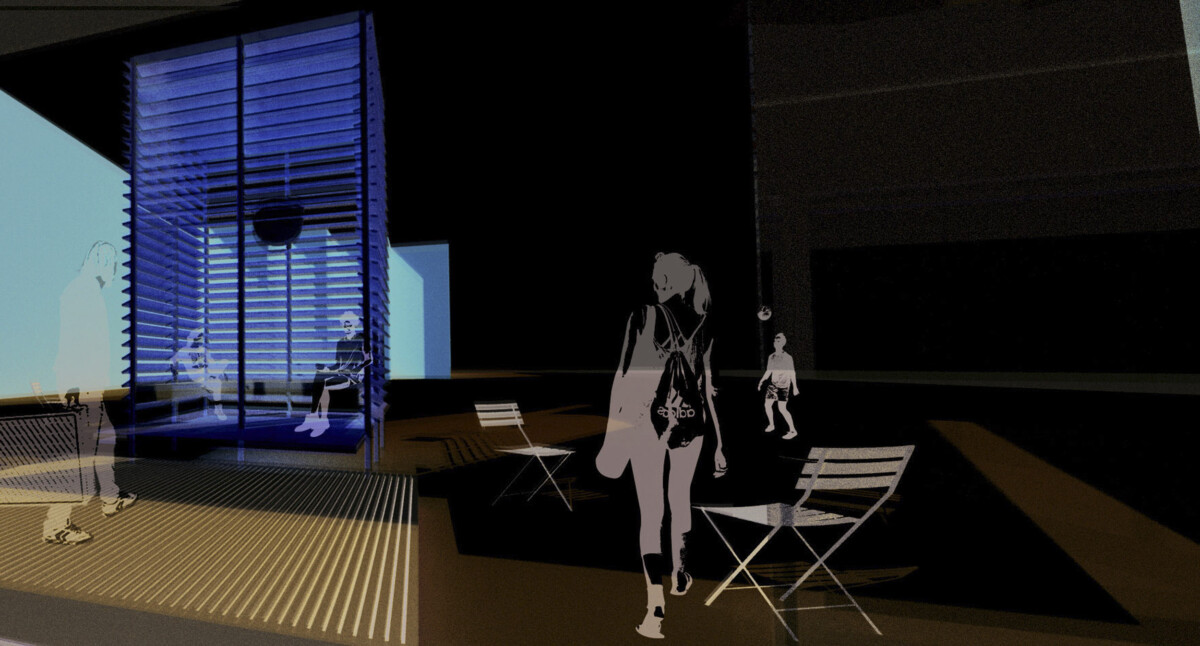

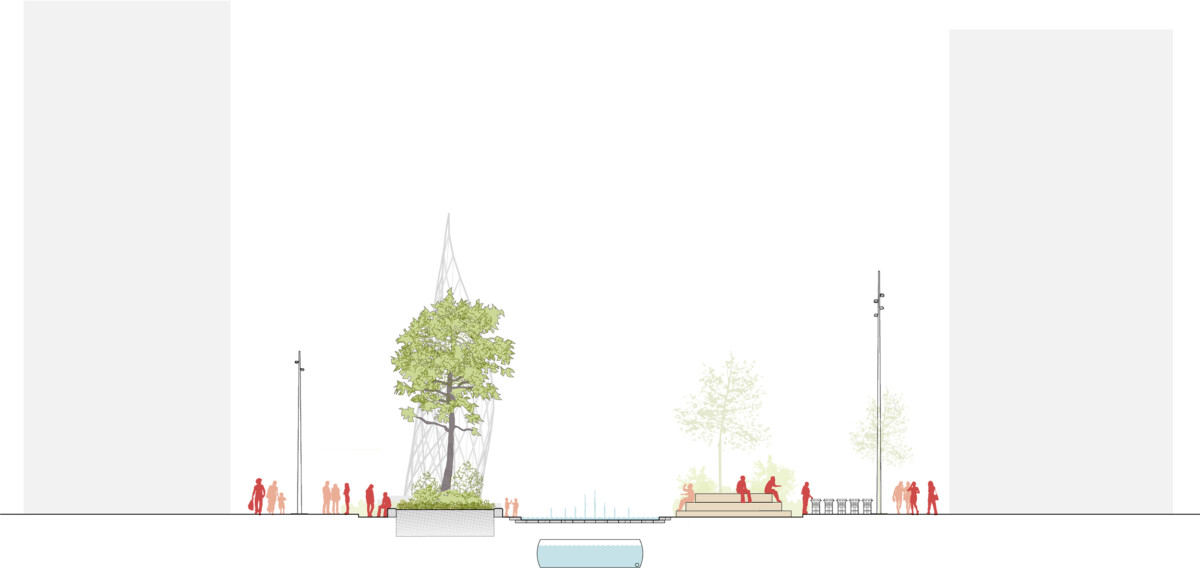

Les effets des changements climatiques se font également sentir. Le nombre de jours de chaleur extrême a augmenté et l’accès aux points d’eau est devenu un enjeu majeur de santé publique. Aux périodes de sécheresse suivent des épisodes de froid extrême, les variations climatiques s’étant drastiquement accentuées. Les chocs de température et de précipitations sont de plus en plus importants et fréquents. Le niveau d’eau du Saint-Laurent subit des variations de volume importantes, à la hausse comme à la baisse et les quais sont périodiquement submergés.

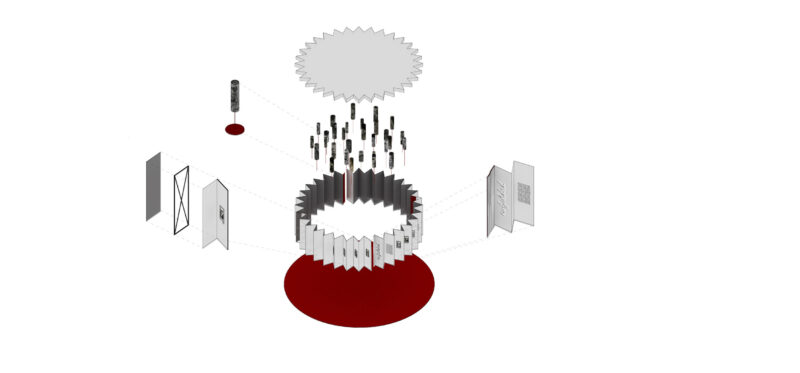

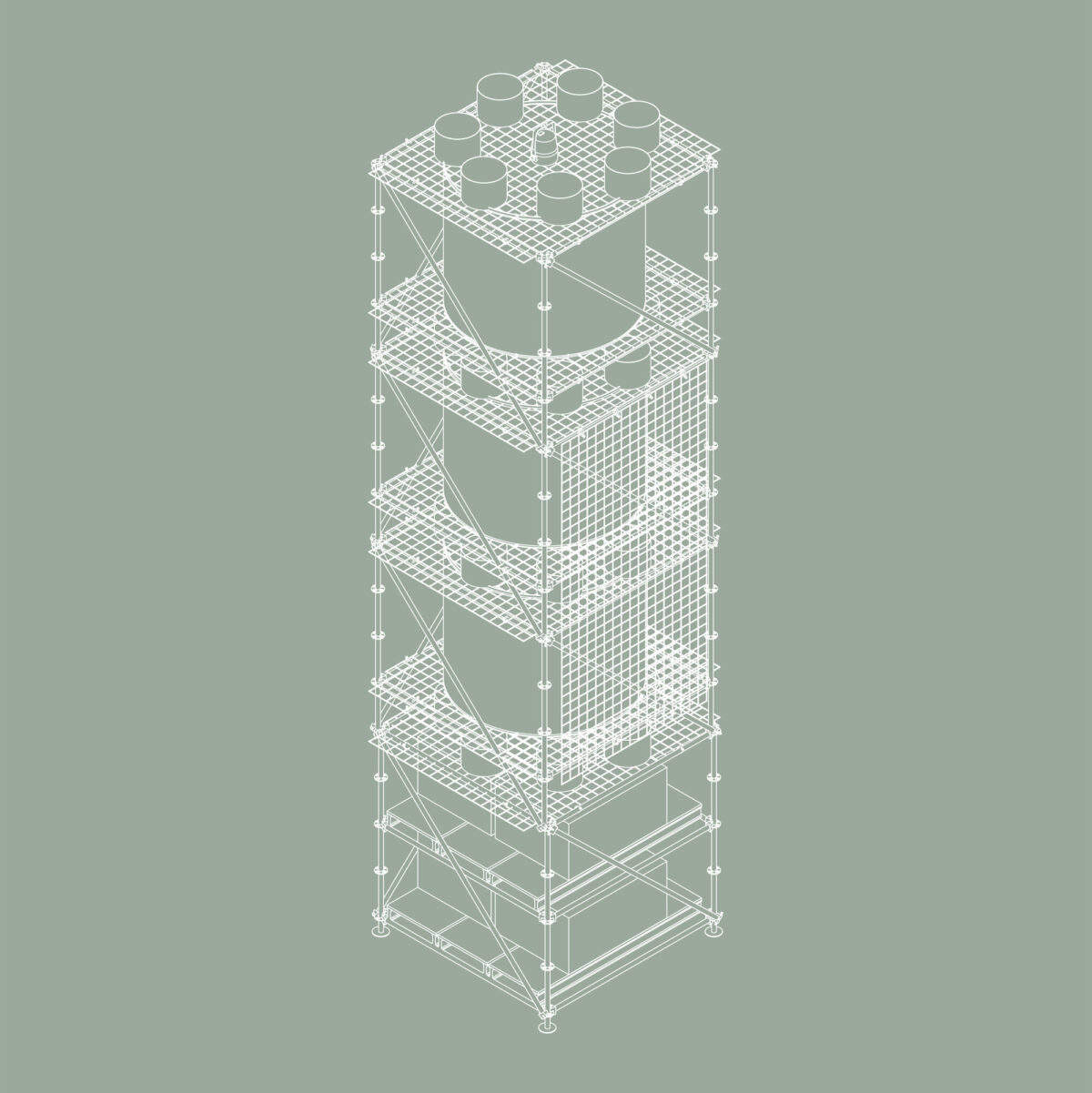

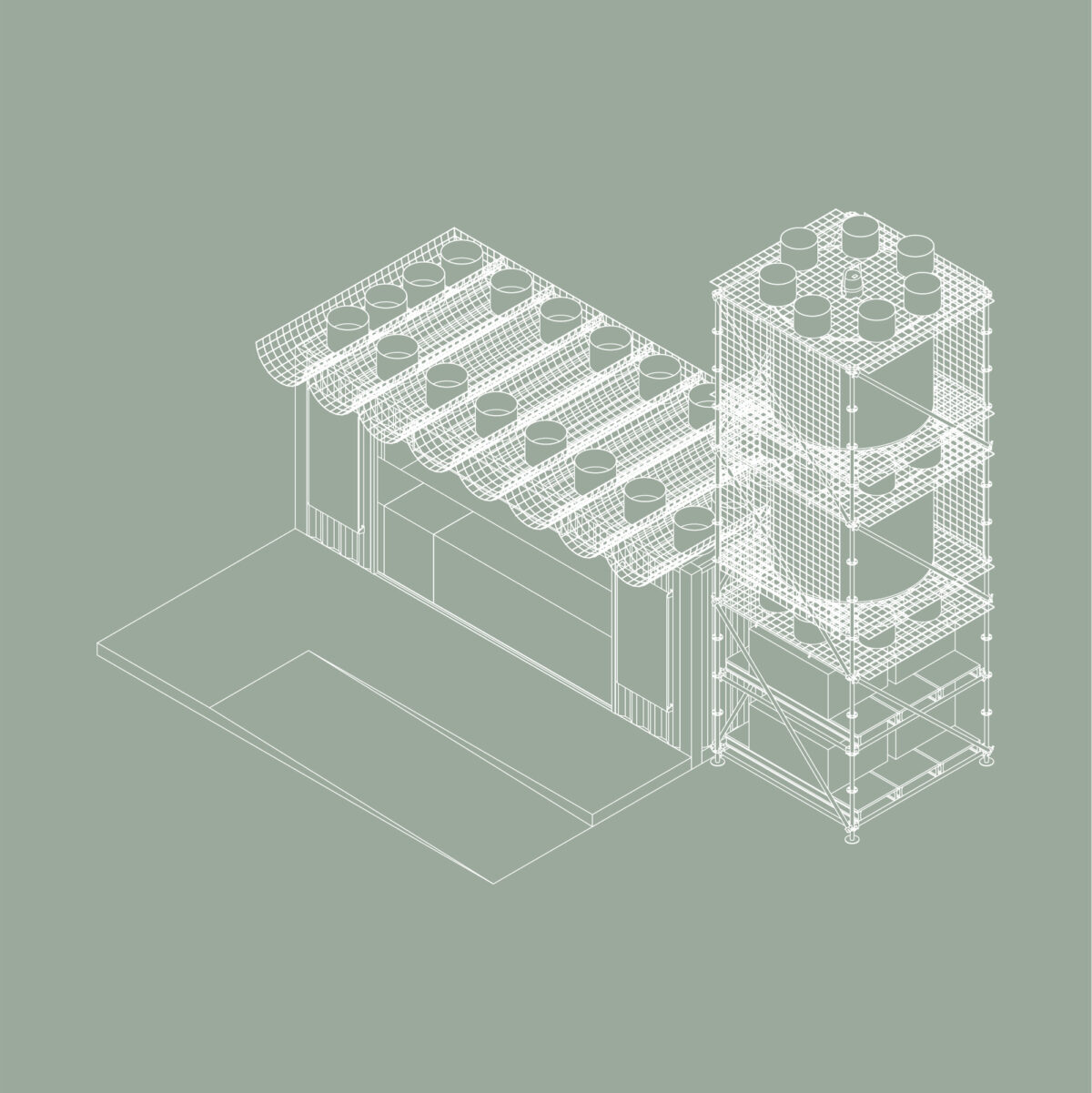

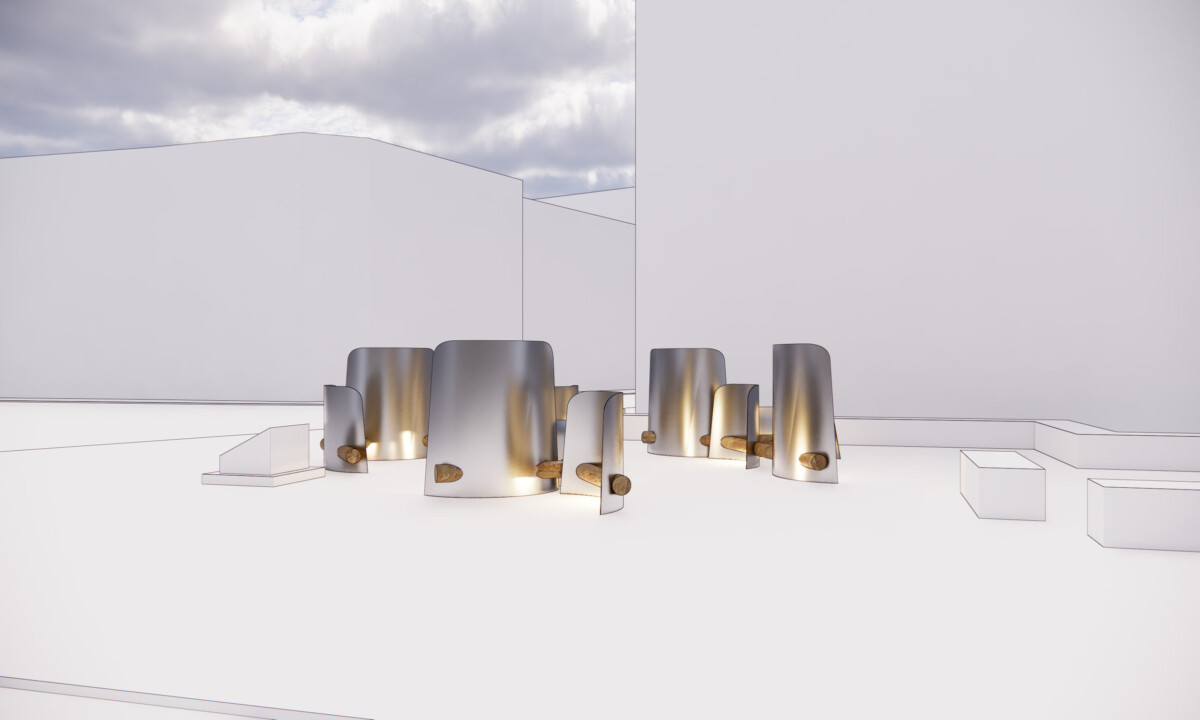

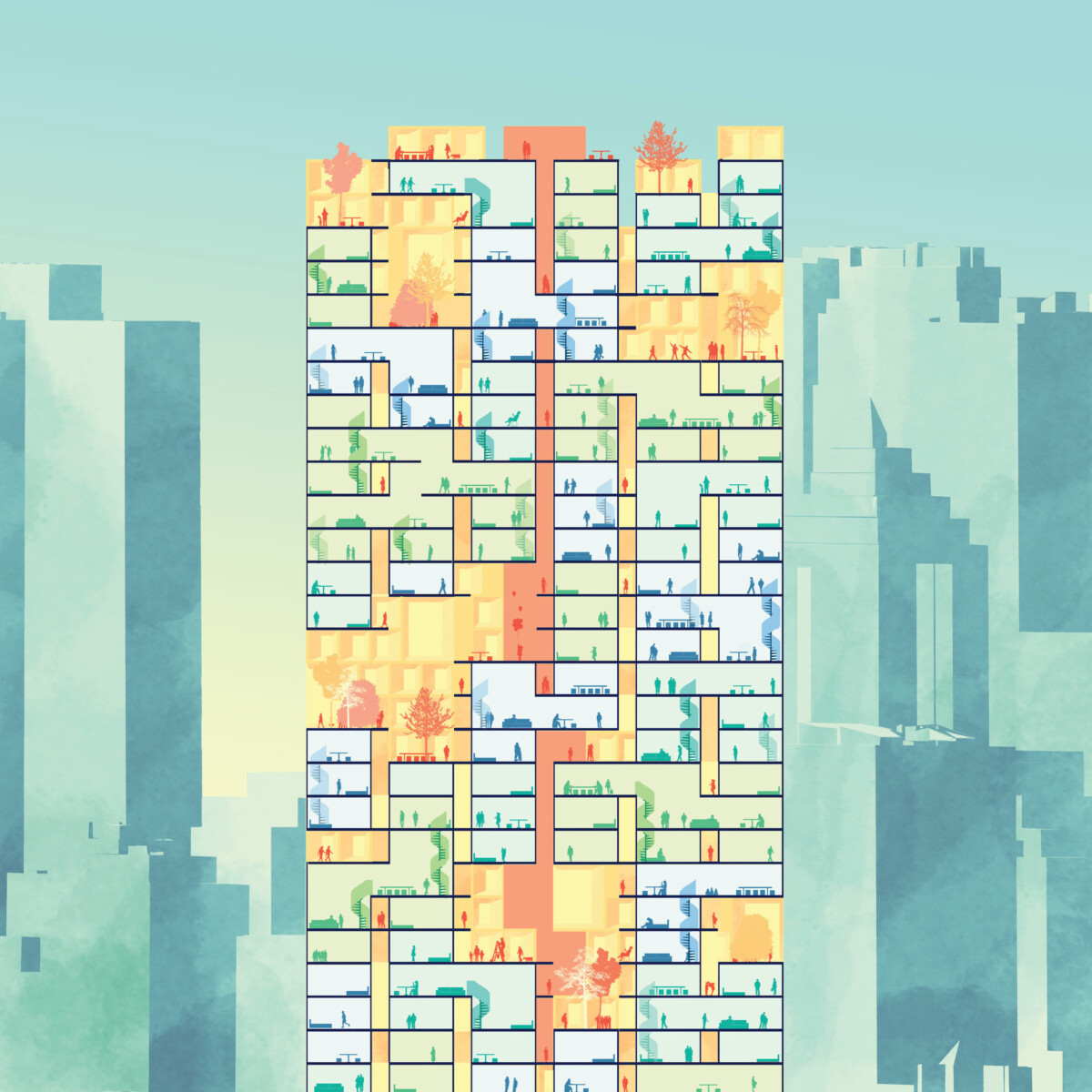

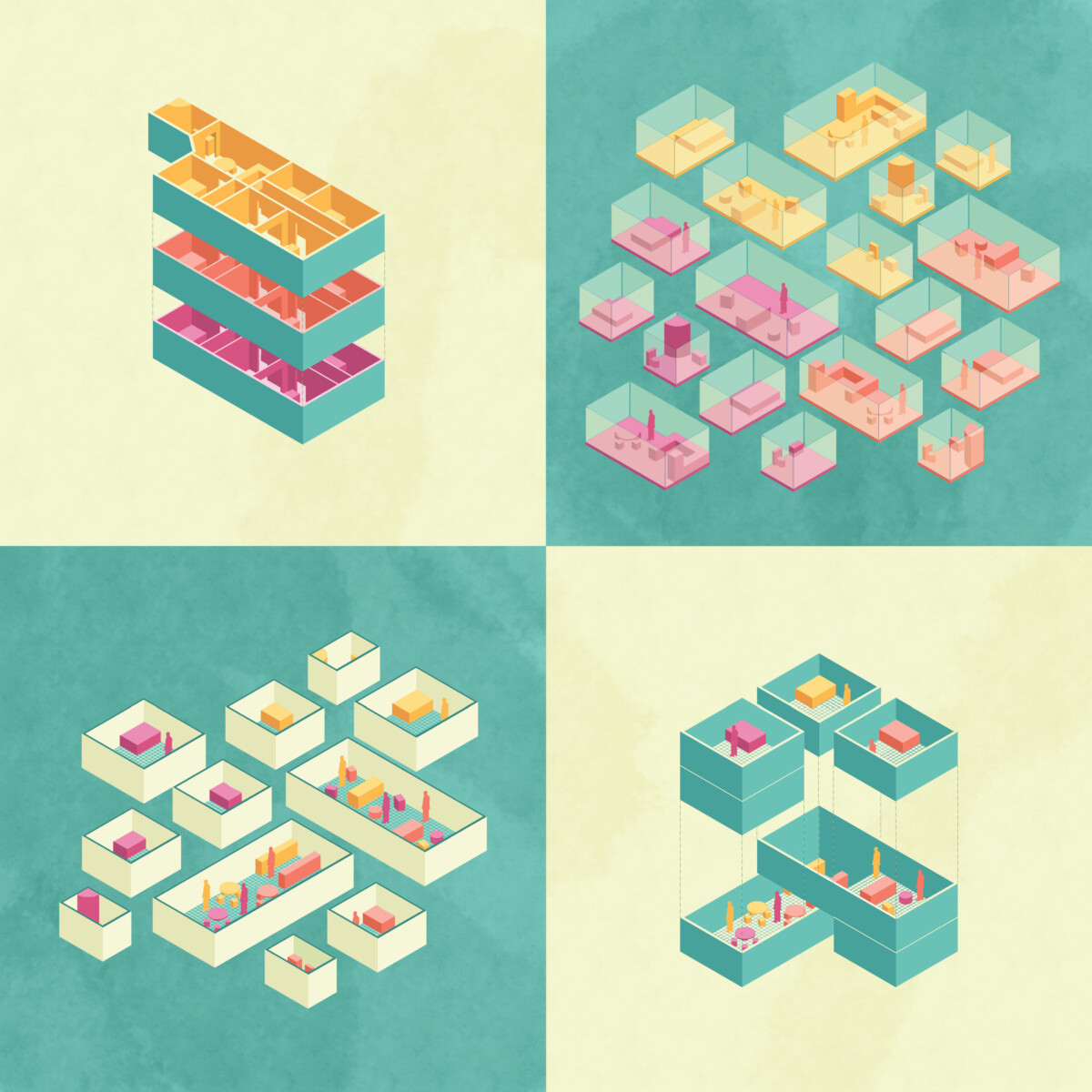

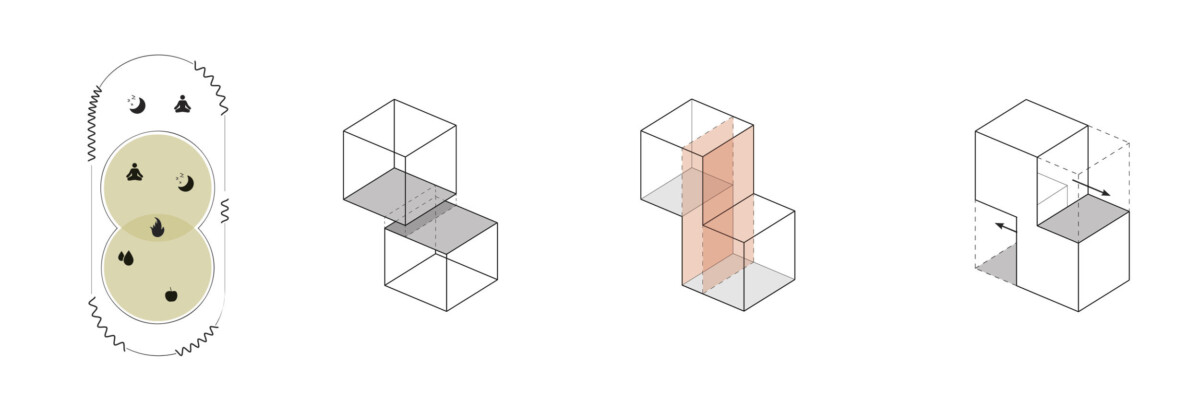

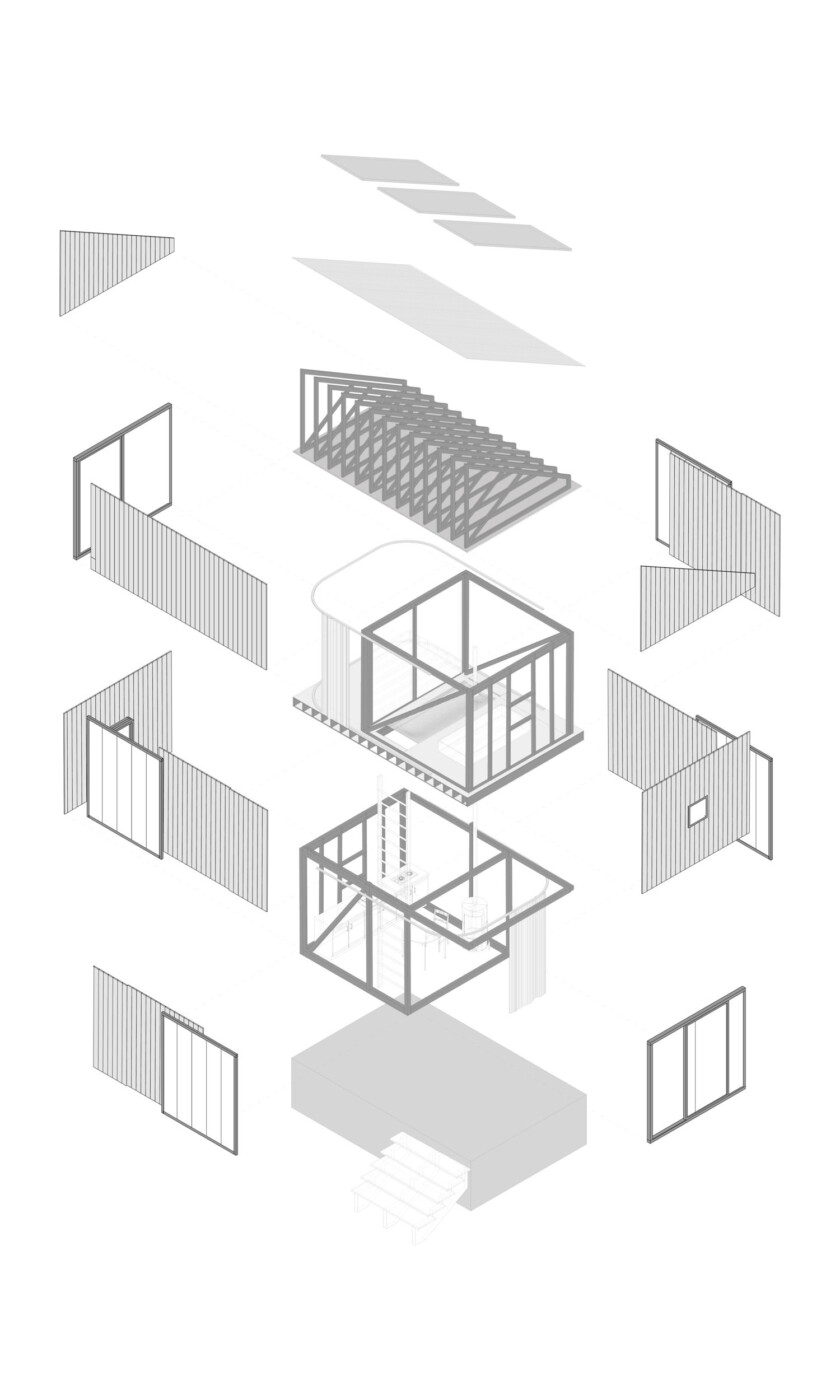

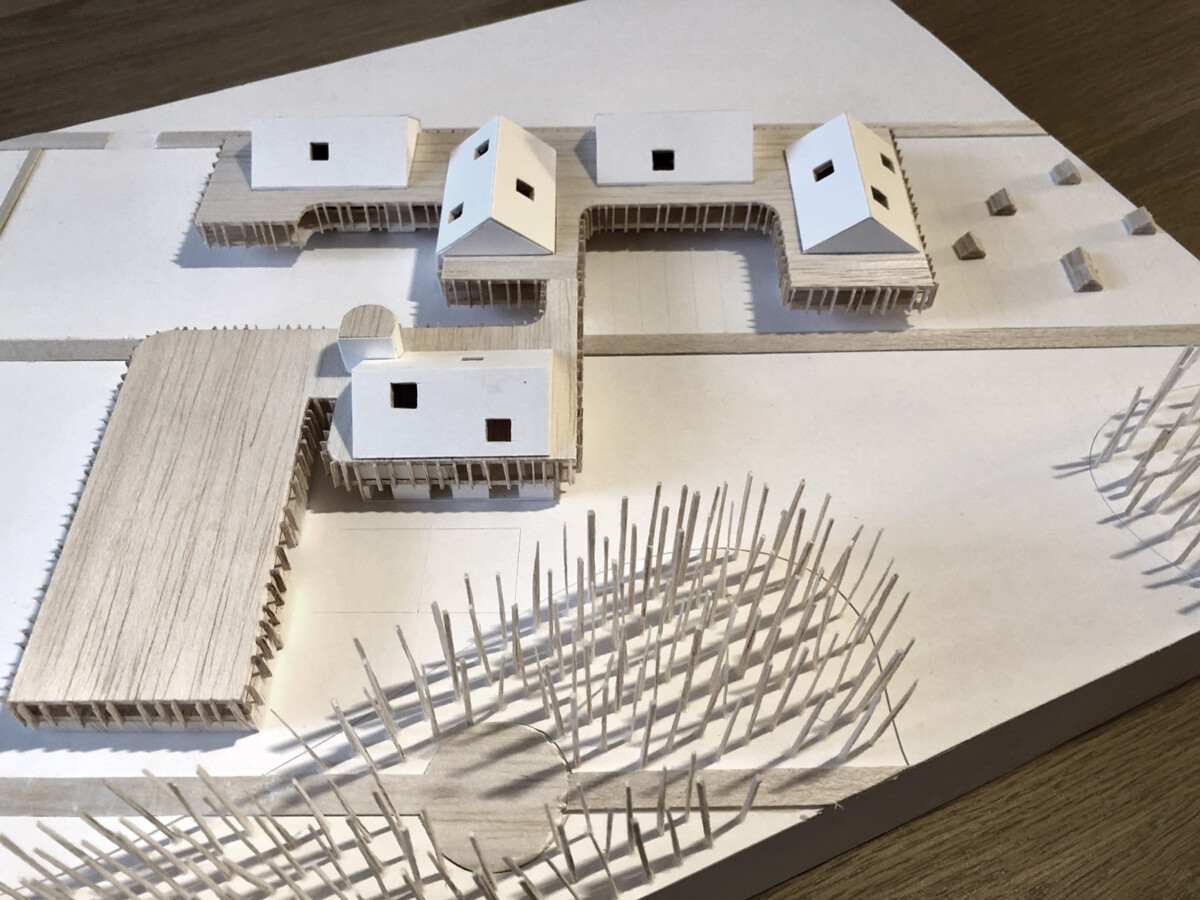

L’enjeu principal réside donc la cohabitation entre les différentes vocations des berges : les quais comme infrastructure de transport lourd, connectée au réseau trans-continental, comme infrastructure verte dégageant un Espace de Liberté au Fleuve St-Laurent et l’accès public à ce site d’exception, son activation à des fins de plaisance, de mobilité et d’activités économiques.

La transformation de cette infrastructure appelle aussi à une réflexion élargie sur les activités portuaires en milieu urbain, et leur potentiel dans le développement des échanges commerciaux de proximité, poursuivant l’histoire portuaire locale du site dans l’imaginaire collectif.